国家市场监管总局拟出台平台经济领域反垄断指南

● 《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》首次明确拟将“二选一”定义为滥用市场支配地位、构成限定交易行为,将“大数据杀熟”定义为滥用市场支配地位、实施差别待遇

● 不论是从我国目前平台经济发展和监管现状来看,还是从大的全球监管环境来看,加强平台经济领域的反垄断监管都势在必行、不宜再拖

● 要维护公平竞争秩序,既要拍苍蝇,打击各种不公平竞争行为,尤其是部分中小企业实施的虚假广告、误导宣传、商业欺诈和商业贿赂等不正当竞争行为;又要打老虎,坚决反对大型企业滥用垄断优势的不正当竞争行为。

近日,又一项针对互联网巨头的监管新政公开征求意见。

国家市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(以下简称指南征求意见稿),公开征求意见持续至11月30日。据悉,其最终目的在于“促进平台经济持续健康发展”,但需要以“预防和制止互联网平台经济领域垄断行为”“加强和改进平台经济领域反垄断监管,保护市场公平竞争”为前提。

指南征求意见稿首次明确拟将“二选一”定义为滥用市场支配地位、构成限定交易行为,将“大数据杀熟”定义为滥用市场支配地位、实施差别待遇。

值得注意的是,这些均是反垄断法明令禁止的行为。

指南征求意见稿一经公布,就在社会上引起极大反响。不少受访的业内人士直言,平台经济领域的反垄断治理即将迎来“强监管”时代。

“要维护公平竞争秩序,既要拍苍蝇,打击各种不公平竞争行为,尤其是部分中小企业实施的虚假广告、误导宣传、商业欺诈和商业贿赂等不正当竞争行为;又要打老虎,坚决反对大型企业滥用垄断优势的不正当竞争行为。”在中国人民大学商法研究所所长刘俊海看来,鼓励公平竞争,反对滥用垄断优势的行为,反对不公平竞争,维护互联网市场中的公开、公平、公正的市场竞争秩序与交易秩序,有助于维护中小竞争者的合法权益,督促垄断企业慎独自律、见贤思齐,进一步保护好消费者的选择权、公平交易权等。

厘清竞争行为,提供标准规范

实际上,在指南征求意见稿发布之前,早有一连串的“国家队”出手:

10月20日,国家市场监督管理总局发布《网络交易监督管理办法(征求意见稿)》,聚焦平台“二选一”、违法评价等关乎网络市场交易秩序的焦点问题;同日,市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14部委官宣开展“网剑行动”,重点打击不正当竞争、网售侵权假冒伪劣商品、发布互联网广告等七大行为。

10月29日,市场监管总局又公布《规范促销行为暂行规定》,直接聚焦“促销”这一热点现象,进一步规范经营者促销行为。

自指南征求意见稿发布后,11月11日至12日,阿里巴巴、腾讯、美团、京东市值合计蒸发1.95万亿港元。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为,股市下跌,意味着市场与投资者对于政策给出了负面的反应,指南的出台会在很大程度上影响平台发展,但这个影响不一定是坏的。相反,指南通过规范市场行为,有可能提升市场整体利益,包括平台企业的利益。指南征求意见稿厘清了之前多种平台间具有争议的竞争行为,像“二选一”“补贴、支持”“大数据杀熟”等,将为市场提供一个标准和规范,避免企业为了达到“赢家通吃”的规模而进行恶意竞争,这个过程很像一种寻租,全程没有生产性活动。因此,指南的目的就是让平台企业将目光聚焦于科技、创新以及能够提升生产力的工作,这将有效改善企业的长期表现。

有业内人士直言,对互联网企业加强监管的“子弹”已然上膛,无论谁是靶子,这都是中国互联网诞生25年来具有“里程碑”意义的时刻。

查阅相关资料,《法治日报》记者注意到,从全球范围看,加强平台经济领域的反垄断监管已是大势所趋。面对互联网“超级平台”,世界各地反垄断执法机构均采取了强硬的监管态度和制约措施。就在我国指南征求意见稿公布的同一天,印度反垄断监管机构宣布已对谷歌展开反垄断调查,理由是谷歌涉嫌滥用其Play Store的主导地位在全球最大的互联网市场推广其支付服务。

在中国政法大学民商经济法学院教授焦海涛看来,不论是从我国目前平台经济发展和监管现状来看,还是从大的全球监管环境来看,加强平台经济领域的反垄断监管都势在必行、不宜再拖。

在指南未出台之前,很多地方政府的市场监管部门也在进行相关执法,但各个地方掌握政策的水平不一样,指南实际上的意义是将指导地方各级市场监管部门如何执法,相当于操作说明。”上海金融与法律研究院院长傅蔚冈说,“不存在我国相关监管收紧,任何监管都是不断探索的。我国互联网经过这么多年的发展,政府监管部门认为对互联网了解可能较多了,可以开展监管了。”

加强协同治理完善监管框架

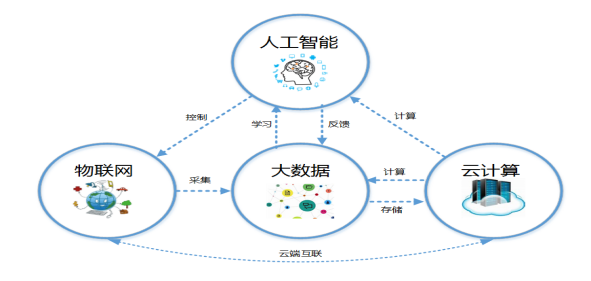

25次提到技术,22次提到数据,10次提到算法。这些统计数据来自于指南征求意见稿,也让关切所指不言而喻。

如今,几乎没有什么角落被互联网巨头的触角遗漏。电商、外卖、金融、出行、本地生活、市政……大量数据掌握在平台手中,在带来便利、促进经济发展的同时,负外部性也逐步显现,比如个人隐私信息泄露、黑产链条丛生,一些平台因管理和风控不足,致使恶性案件甚至潜在系统性风险频发。

国务院发展研究中心创新发展研究部副研究员熊鸿儒表示:“‘大’不是问题,有问题的是‘大’背后的以大欺小、算法合谋甚至平台内部的治理风险。”

互联网领域的垄断与反垄断,给普通人的生活带来诸多影响。近年来,互联网巨头纷纷打造出枝叶繁茂的平台体系,用户在某一平台的数据时常被其他平台“共享”。此外,大数据变“杀生”为“杀熟”也越来越常见。平台借助大数据收集消费者的信息,分析其消费偏好、收入水平,一套算法使用下来,老客消费成本竟然高于新客。

“如果纯粹意义上讲垄断和反垄断,通过竞争达到市场供需平衡,消费者的可期待利益是最高的。真正好的市场一定是一个充分竞争的市场,在充分竞争的市场背景之下,消费者可以享受到最大的红利。”朱巍说。

但他同时指出,一些特殊的行业,如煤电、自来水等行业,可能没人愿意投资大量金钱,所以需要政府出面,高度垄断才能满足社会生活的福祉。因此,反垄断和垄断并非是非黑即白的关系。对消费者而言,并非是在高度垄断的环境之下,利益是最小的,也不一定在充分竞争的环境之下利益最大。对消费者而言,有眼前利益,也有长远利益。从传统意义上讲,充分竞争带来市场活力肯定是最好的,但这种情况并非只有靠监管才能完成。

有观点认为,互联网巨头在国民经济发展中的巨大贡献毫无疑问,但随着其市场边际的扩展、溢出效应的增强,如何避免“大树底下不长草”,如何平衡经济利益与社会利益,成为值得思考的问题。

但傅蔚冈对此表示不赞同,“因为上述观点没有关注现实。与‘大树底下不长草’相反,恰恰是有大树、森林后才带来一个生态,比如淘宝村带动脱贫致富等。这些公司的存在慢慢形成了一个生态,促进了社会各个方面的发展,不存在如何平衡经济利益与社会利益的问题,而且他们本身的存在就是经济利益和社会利益最好的结合”。

“只要监管方式是对的,就不存在早晚问题。如果真的存在垄断行为,在任何时候都是要介入的,主要是监管介入的方式方法问题。监管方法和监管手段才是需要学习的。”傅蔚冈说。

而如何在未来加快建设和完善大型互联网企业监管框架,也成为亟待给出答案的命题。

刘俊海认为,要建立健全互联网协同治理体系,全面推进互联网市场治理体系与治理能力的现代化,构建互联网市场友好型的立法体系。

他给出了五个角度:一要明确立法宗旨。法律是公共产品,必须满足企业、消费者与各方利益相关者的不同正当的利益诉求。二要提高法律的可操作性、可诉性与可裁性,坚决扭转过去立法中存在的“宜粗不宜细”的理念。三要提高立法的预期性,尽量保持法律的稳定性,不能朝令夕改。四要坚持民主立法、科学立法、开门立法,立法者既要认真听取企业界的意见,更要听取广大消费者的意见。要抓紧清理现行法律、法规和各类红头文件中损害消费者权益的恶法条款。五要整合好现有法律资源,深入研究现有法律。

朱巍则认为无需通过修法方式解决,可通过发布指导案例的方式,分析个案,综合考虑社会效果、国家整体的互联网经济战略、企业品牌、国际竞争力、国内投资人、国际投资人等多种因素。

2020-12-1 20:00